耐水害住宅の外構でやってはいけない事とは?

ここでは、一条住宅の耐水害住宅の外構について、やってはいけない外構を解説しています。

一条工務店の耐水害住宅は、水害などに見舞われた時に、水の浸水を許さない水害に耐える建物になっています。

そのため、普通の住宅とは異なる、水害に対する対策が住宅のあらゆる部分に施された居ます。

これらの対策部分を完璧に知っておかないと、住宅が建った後の外構工事が上手くいかなかったり、

耐水害住宅の性能を妨げてしまったりと言った、トラブルが起こってしまうかもしれません。

一条工務店の耐水害住宅には2つのタイプがあり、その特性を十分発揮できるような設備が施されています。それらの機能を理解していないと、もしもの災害時に耐水害の能力を十分に発揮できません。

外構やエクステリアで設置した物が、せっかくの耐水害能力を邪魔する事も十分にあり得るのです。

一条工務店の耐水害住宅の種類

一条工務店の耐水害住宅には、「スタンダードタイプ」と「浮上タイプ」の2種類があります。

どちらも一般に住宅よりも、水害対策に特化して対策を施された特殊な仕様になっています。

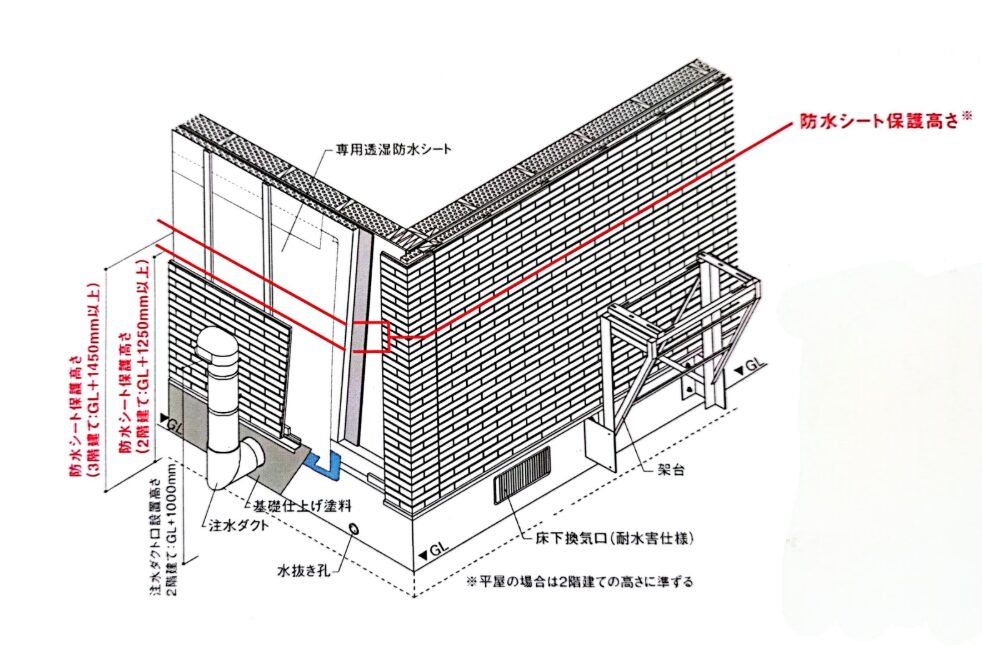

従来より気密性の高い枠組壁工法に、基礎部分まで張られている専用透湿防水シートと耐水接着剤で室内への浸水を防ぐ仕様になっています。

浸水を防いでもなお、さらなる耐水害の機能を十分に発揮できるように、外構工事にも注意が必要になってきます。

スタンダードタイプ

室内の浸水を防ぐと、屋外の水位が高くなると、建物の浮力で基礎から離れ浮上し流出してしまうので、それを防ぐために、水位がある一定の高さ(約1mほど)を超えたら、床下に水を取り込んで重りとして、建物の浮力に耐える住宅です。

浮上タイプ

屋外の水位が高くなったら、建物は基礎丸ごと、玄関ポーチやエコキュートも含め全て浮上させてしまいます。建物は係留ポールにワイヤーで繋がれたままなので、浮上しても流出することを防ぎながら水害に耐える住宅です。

外構工事、エクステリアで注意が必要な耐水害住宅の設備

耐水害住宅では、浸水と浮上などの水害対策がいろいろ施されているので、エクステリア、外構などで注意がひつようです。

専用透湿防水シート

耐水害住宅の壁内には、基礎の下部分から「専用透湿防水シート」が施工してあります。

このシートで、室内への浸水を防いでいます。

そのため、壁への穴あけ、ビス打ちはシートの保護高さより、高い位置に行う必要があります。

防水シートの保護高さは、約1.75mほどです。

よって、外部コンセントなどは高い部分に設置されます。

エアコンの穴はもちろん、例えば外構でのインターホンの配線等の引き込みで、どうしても外壁に穴をあける場合は防水シートよりも高い位置に開ける必要があります。

エアコンの室外機

水害を避けるため、室外機は防水シートの保護高さよりも高い位置に設置されます。

高い位置から風が送風されます。

人の顔の高さぐらいから暖かい風が吹いてくるので、隣接している住宅などへの配慮も必要です。

室外機の設置場所も計画的に設置する必要があります。

玄関ドア

耐水害住宅の場合は、専用の玄関戸を設置する必要があります。

この場合、外側への片開き戸が設置されます。

よって、玄関の軒下・玄関ポーチの部分に、ポストや植木鉢などの植栽を設置したり置いたりしようと考えていても、玄関戸の開閉の妨げになる場合があるので、注意が必要となります。

窓

1階の低い部分の開く窓は、玄関戸同様に外側への方開き戸しか付けられません。

なので、家の外側、窓の開く範囲を計算して外構を行う必要があります。

高い部分なら他の窓でも設置できます。

床下換気口

床下換気口は、換気口部分が箱状になっていて、浸水時に箱の底にある板状の物が浮上して、

箱の上部をふさぐ事で、水の侵入を防ぐようになっています。

外構での注意点は、換気口をふさがなければ問題ないようです。

ちなみに外側は網になっていて、枯葉やゴミなどが入りにくくなっています。

水抜き穴

もしもの浸水で、床下に入ってしまった水を抜くための穴。

デッキや物置などでふさいで開けられないと排水出来なくなってしまう。

スタンダードタイプで注意する設備

防水シートや、専用窓で、室内の浸水を防ぐ耐水害住宅ですが、

浸水を防ぎ続けると、ある一定の水位を超えると建物が基礎からはがされ、浮かび上がり流れてしまう事態が考えられるそうです。

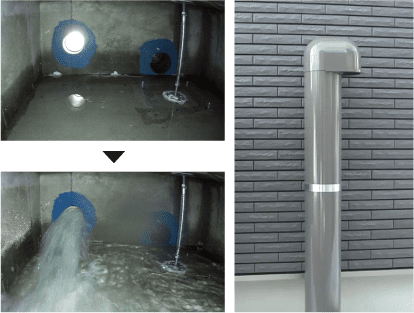

そのためスタンダードタイプでは、水害時に、ある一定の水位を超えたら、注水ダクトから建物の床下にあえて水を取り込んで水の重さで浮力を抑える仕様になっています。

注水ダクト

耐水害住宅のスタンダードタイプには、水害の水位がある一定の高さまで来た場合、床下に水を流し込む注水ダクトが取り付けられています。

こちらは、家の壁から少し飛び出ているので設置場所を間違えると、通行の邪魔になったり、引っ掛かったりしてしまいます。

注水ダクトの高さは1mほどです。

浮上タイプで注意する設備

水害時に1mを超える浸水が考えられる恐れのある地域での耐水害住宅は、より高さのある浸水に対抗できる浮上タイプがあります。

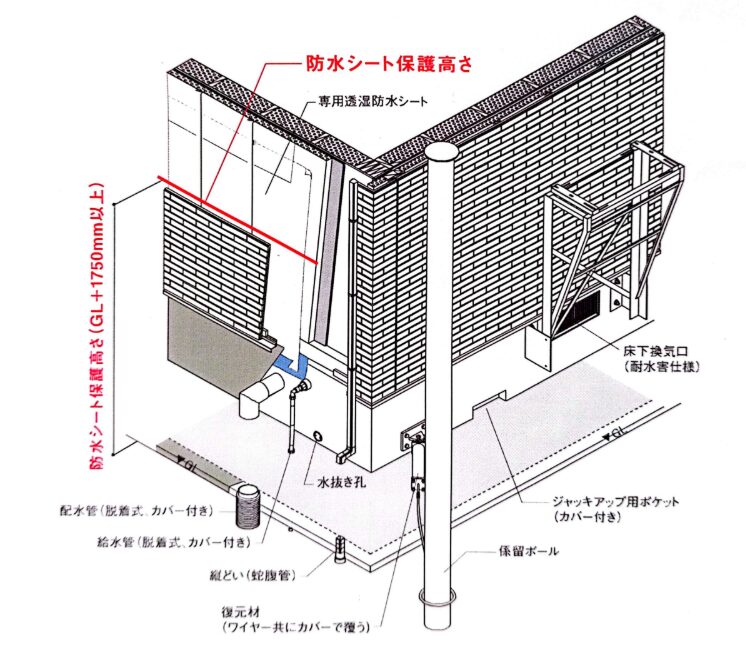

係留装置(ポール+ワイヤー)

耐水害住宅の浮上タイプでは、浸水が深くなった時に建物全体が基礎部分から浮かび上がるので、

浮いた建物が流れて行かないように、建物に専用ダンパ―付ワイヤーが付いていて、係留ポールにリングで繋がれています。

係留装置は、建物の四隅はもちろん付いていて、建物の形や大きさによっては、さらに複数個所に設置されます。我が家は六ケ所付いています。

係留ポールは地面に埋まっていて動きませんが、ワイヤー部分は浸水時に建物と一緒に浮かぶので、このように地面に埋めることはできません。

とは言え、足を引っかけてしまうのは時間の問題なので、我が家は多少砂利などで埋めてしまっています。

コンクリートなどの下に埋めてしまわないようにしましょう。

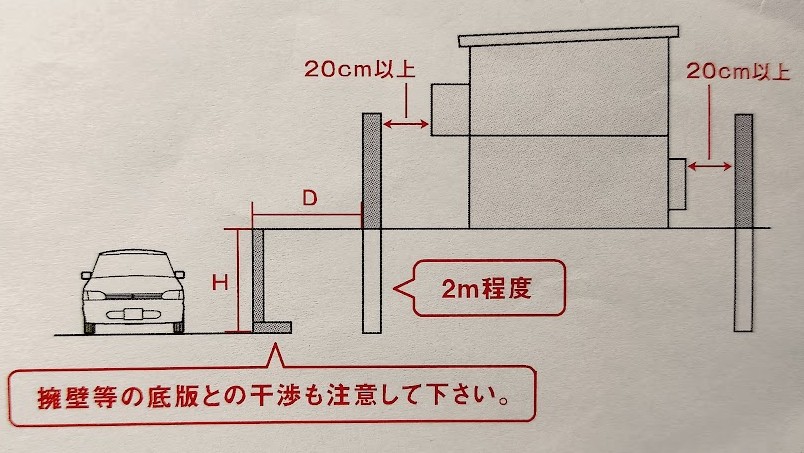

また、ポールは地面に2m程埋まっています。

駐車場計画などで、係留ポール周辺を掘削する場合は、深さ1mまで

深さHに応じて係留ポールよりD以上の距離とする事。

H≦D が目安になります。

ジャッキアップ用ポケット

こちらも「浮上タイプ」だけについています。

建物が浮上するほどの水害に見舞われた時に、浮上した建物の下には、ゴミや泥など流れてきたものが溜まってしまいます。

水害の水が無くなった後に、それらのゴミや泥を取り除くのにジャッキで建物を持ち上げる必要があり、そのジャッキを取り付ける部分になっています。

普段はポケット部分にカバーが付いている状態です。

外構では、この部分にジャッキが取り付けられなくなるようなフェンスやデッキ、物置などの固定されてしまう物を設置してしまうとジャッキが使えなくなってしまいます。

20cmのクリアランス確保

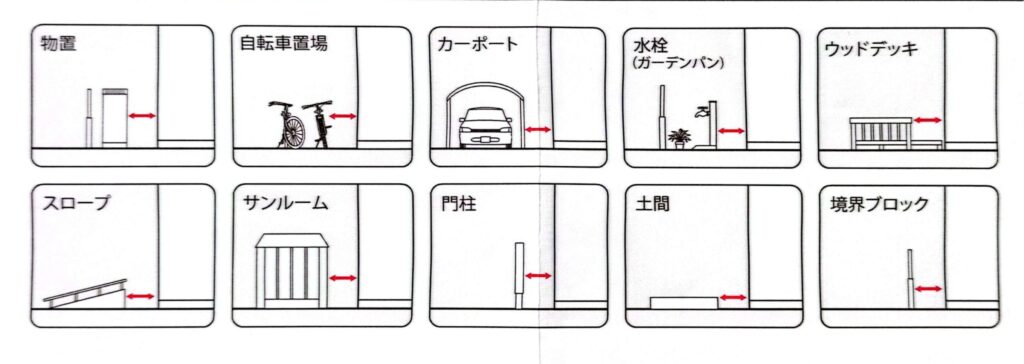

浮上タイプで、最も厄介な問題が20cmのクリアランスの確保です。

つまり、水害で建物が浮上した時に、周りの障害物に衝突や引っ掛からないように、障害物を家にくっつかないように配置しなければなりません。

固定される外構計画は、浮上する建物、及び設備等から20cm以上離して設置する必要があります。

外構計画の例として

上記の外構計画を、20cm離して設置します。

いずれも、地面に固定される外構計画なので、水害の発生時や水害の水が引いた後に、衝突や引っ掛かりが起こる可能性があります。

20cmのクリアランスで気を付ける所

リビングに繋がるウッドデッキなどを計画する場合、20cmの隙間が出来てしまう為、

またいでウッドデッキに出る必要があります。

ウッドデッキも20cm離して設置するとこんな感じです。

子供でも軽々またぐことが出来ますが、油断すると踏み外す危険性があります。

最初は、心配で隙間をふさぐ事も検討しましたが、だんだん慣れてきたのでこのままで大丈夫かなと思っています。

他にも気を付ける所

エコキュートは、土台のコンクリート部分から一緒に浮上します。

建物から出ているので浮上しないと思いがちですが、一緒に浮上します。

勝手口階段

勝手口の外階段も、階段部分が手すりも含めて全て浮上します。

階段が何かに引っ掛かっていると、浮上時に問題があるかもしれません。

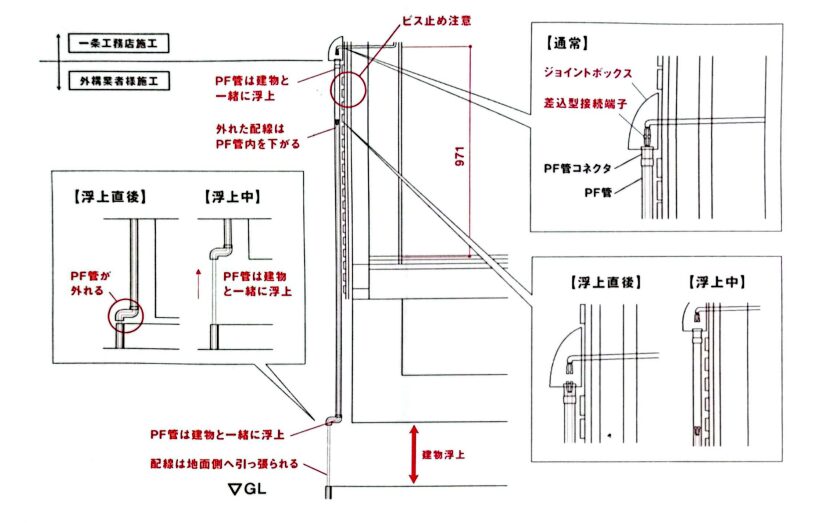

外部配線BOX止めについて

耐水害住宅の浮上タイプでの外で使用するための電気配線取り出しは、BOX止めの仕上がりとなります。

ジョイントボックス内での「差込型接続端子」で配線を接続することにより、建物が浮上する時に配線が外れるようにします。

ジョイントボックスと、差込型接続端子までが一条工務店での施工になります。

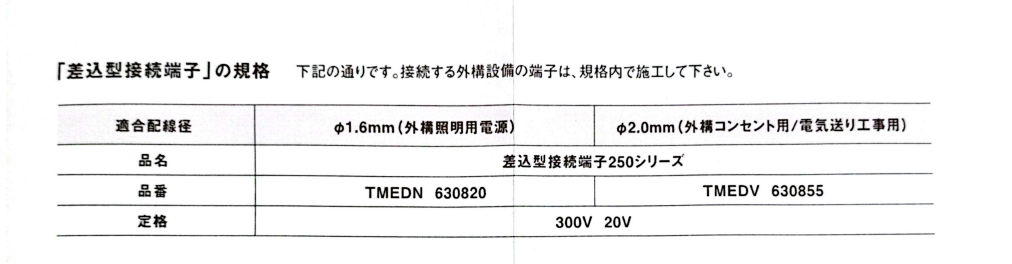

差込型接続端子の規格

外構で、照明やインターホンなどを建物から離れた場所に取り付ける際には以上の事に注意・確認が必要になります。

その他、注意するところ

その他、注意するところは、一条工務店以外で施工されるもの。

インターネットの光回線やケーブルテレビ、もしくは電話線等が考えられました。

これらは、近くの電柱などから引き込まれるので、電柱の位置などによっては建物の浮上時に引っ掛かる事も考えられそうです。

コメント